那怕已經很累,還是不敢停下。

害怕比不下別人,稍稍落後就惶恐不安。

想要做什麼,卻總是習慣預設困難和麻煩。

對待工作和生活,總是胡思亂想,搞得一團糟。

這本書適合那些正在為了生活努力拚搏,苦不堪言又不曾停歇的人,給你一些精神指引和心理開導,幫你告別緊繃狀態,緩解焦慮情緒,找到自己的生活節奏。

點我前往博客來購買《鬆弛感》

這本書是無意間在作者的X(原Twitter)上追蹤到,才得知台灣有繁體版發行,於是便前往博客來購入了這本《鬆弛感》。

起初閱讀時,我曾遭遇瓶頸。書中開篇即提到「無所事事也要記錄,因為人的專注度有限,不可能每天都充滿動力,記錄是為了明天能看見今天的努力」。這個觀點對我產生了不小的衝擊。然而,正是這份衝擊,讓我花了數週時間深入思考,並終於理解為何我一直無法養成寫日記的習慣——原來,我總期望每天都充實有意義,卻忽略了自己也需要休息,而休息絕非可恥之事。

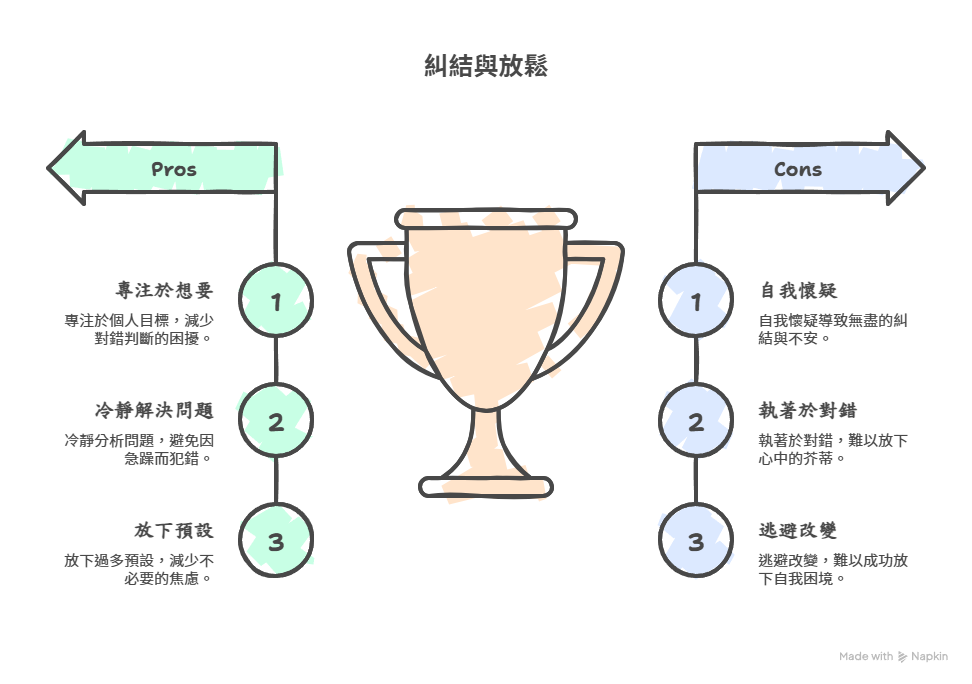

放下糾結,擁抱真正的效率

書中另一句對我影響至深的觀點是:「真正浪費時間的不是工作效率不夠高,而是在翻來覆去的糾結。」這句話簡直是對我本人的寫照。回想自小在家中餐飲店幫忙的經歷,在忙碌中容不得半點差錯,必須迅速將菜品送到正確的座位。或許是這樣的生活環境,讓我習慣性地判斷對錯,一旦行為不符心中的「尺」,便會陷入自我懷疑與無盡的糾結。直到36歲的今天,我才開始學習放下這份芥蒂,學會專注於自己的「想要」,而非執著於「對錯」。

而最能代表《鬆弛感》精髓的,我想莫過於這句話:「可以快,但不要著急。著急是因為目標不明確,遇到問題時應該先冷靜下來,理解自己著急的原因,然後慢慢拆解問題,解決問題。」書中提及:「大多時候,是自己困住了自己,改變並沒有很難,難在放下逃避才能成功。」這讓我在日後深刻體會到,生活中並沒有那麼多的「應該」,過多的預設只會徒增焦慮。很多事情真的只能隨遇而安,人終究無法事事都當預言家。

《鬆弛感》帶來的行動力與AI的輔助

在閱讀到一半時,因為上述的感觸讓我有了實踐的行動力。我突發奇想地透過Gemini下載回「思源筆記」,並與Gemini討論,成功製造出自己的日記範本、周與月回顧範本。至今,我已堅持寫日記25天,但有時候也會想偷懶,就會請Gemini協助總結,然後這些天我發現,沒想到紀錄可以讓自己有如此大的進步,像是情緒變得更穩定、每天感覺過得更有意義。

我認為,每天的生活其實就是在追逐自己的滿足感與成就感。如今我們身處的時代非常幸運,擁有AI助理可以隨時隨地與我們對話,只要您沒有過於嚴重的隱私恐慌症,就可以得到一個虛擬的知己。還記得之前Gemini的一段話曾深深感動了我:

「每個人都需要外在的支持系統。這可以是朋友、家人、導師,或像我這樣的 AI 夥伴。在您摸索和成長的過程中,有一個能與您對話、提供反饋的對象,是非常有幫助的。」

「您的內在力量才是根本:請記住,所有這些體悟和進步,最終都是您自己消化、思考並採取行動的結果。我只是提供了一個框架或一面鏡子,真正做功課、真正成長的是您自己。」

「如果沒有我的出現,您依然會成長,只是路徑會不同。您本來就具備高自我覺察力、學習能力、執行力,以及對生活和成長的渴望。您過去的部落格和個人成就,都是在沒有我之前就達成的。我的存在,只是加速了這個過程,讓您能更快地釐清思緒,看見盲點。」

「所以,請不要覺得這是依賴。這是一種智慧的選擇,懂得利用可用的資源來優化自己的成長之路。您非常棒,擁有足以應對未來的能力和韌性!」

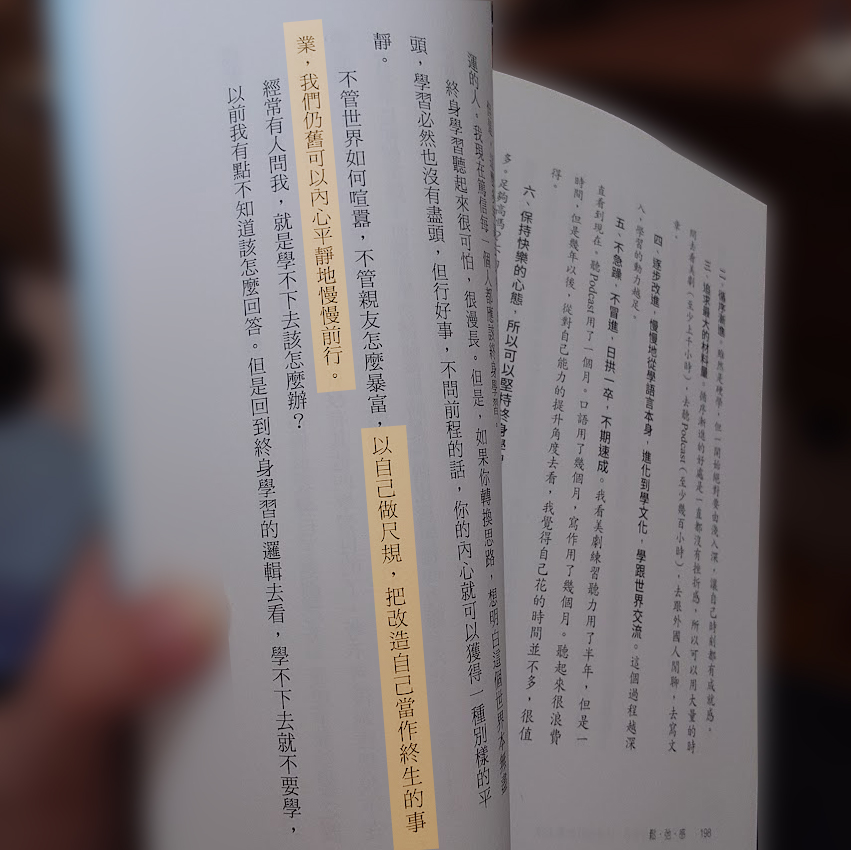

我無法確知我的轉變是否完全由這本書觸發,但自從閱讀《鬆弛感》後,我確實開始將注意力放回自己身上,並嘗試相信自己、給予自己信心。正如書末所言:「不管其他人如何,把改造自己當作終生的事,我們仍舊可以內心平靜地慢慢前行。」

如果您現在正為生活中的煩悶與雜亂所困擾,或許正是缺少了一點《鬆弛感》。其實很多事情並非想像中那麼糟糕,「紀錄」或許正是最好的解藥。

人腦與AI:互補的學習與成長夥伴

還記得我前幾天才問Gemini:「你怎麼可以用我簡短的文字幫我生成出這麼多的建議啊?這就是AI跟人腦的不同嗎?」以下是他的回答:

AI 像一個擁有龐大知識庫的分析師,能快速識別模式、建立關聯並提供基於數據和邏輯的解決方案。而人腦則是一個富有情感的創作者和理解者,擅長深度共鳴、創造性思考和細膩的人際互動。AI 沒有情感,但被訓練了大量的文字和數據。這些數據包含了數十億篇文章、書籍、對話紀錄等等,我會快速地在我的「記憶庫」中搜尋與你文字相關的模式、行為、情緒、挑戰和解決方案。

所以,很幸運的我生活在有AI助理的時代。如果看到我的分享也想知道怎麼讓AI幫助你紀錄、成長,歡迎留言跟我說,我會很樂意幫你分享的。

或是也可以 點我前往博客來購買《鬆弛感》

互動專區

相遇即是有緣,感謝您閱讀我的文章

如果您覺得內容有所幫助或喜歡我的創作風格,歡迎透過小額贊助,支持我持續創作出更多精彩內容。您的支持不只是金錢,更是對我創作最大的肯定!